「共創デザイン学科」ブランドの母たちに聴く

2023年4月に杉並キャンパスに誕生した「共創デザイン学科」。

黄色のイメージカラーと個性的なキービジュアルで知られているが、そこに込められた意味とは何だろうか。ブランディングデザインを学びたての2年生が、「学科の母」共創デザイン学科長・松本博子先生、「キービジュアルの生みの親」阿久津望先生に徹底インタビュー。学科の誕生秘話からグッズに込められた想いまで、お話を伺った。

女子美の強みは「共創力」

松本博子学科長が、女子美術大学の教員になったのは2014年。相模原キャンパスにあるプロダクトデザイン専攻の教員としての着任だった。共創デザイン学科の構想には、そのときに得た女性の強みに関する気づきが反映されている。

女子美の強み、ブランドの強みは「共創力」ではないか。松本先生が注目していたのは女性の共感力。かつて東芝で働いていたときも、女性が入ったチームがすぐに打ち解けてプロジェクトを進めていく様子を見てきた。女子のための美術大学として、独創ではなく、多様な人と新しく何かを生み出せる人材を育成する構想を持ったそうだ。プロダクトデザイン専攻で産官学連携の活動をスタートさせ、学生に積極的に学校外と関わる機会を提供。企業経験を持ち、企業と学生のニーズに理解があるからこそできた活動だった。

2015年、小倉文子学長の就任を機に、学校改革の名のもと同学科の設立に至った。共創デザイン学科は「多様な領域の人々と一緒に新しい価値を創出する」をコンセプトとしている。しかし松本先生は、この言葉を今後も使い続けるかはわからないと言う。未来を担う人材を育てるためには、常にフレキシブルに、時代にあった教育を提供したいと考えているからだ。

「たんぽぽ色」のビジュアルイメージ

共創デザイン学科のイメージカラーとして黄色を提案したのは、プロダクトデザイン専攻のかつての教え子たち。オンラインでテーマカラーについて相談したところ、「たんぽぽ色」との返事をもらった。たんぽぽは野草であり、踏まれても起き上がる強い花。黄色も古典的なほど明快で強い色であり、イメージにぴったりだったと話す。

「たんぽぽ色」をもとに、松本先生がキービジュアルのデザインを依頼したのが、クリエイティブ・カンパニーのロフトワーク。そしてロフトワークのクリエイティブディレクター(当時)、上村さんと深い繋がりがあったコピーライターの宗像さん(ホワイトノート株式会社)、そして国内外で活躍するアートディレクター/デザイナーの阿久津望先生の3人が中心となって制作した。

阿久津先生は、2023年より共創デザイン学科の非常勤講師として教鞭をとっているが、松本先生とは当時初対面。オンラインでプレゼンテーションを行い、コンセプトや設立の思いを語った。それを受けて阿久津先生が制作されたデザインを見て、すぐに惚れ込んだと言う。芯の強さを感じられる素晴らしいデザインだった、と振り返る。

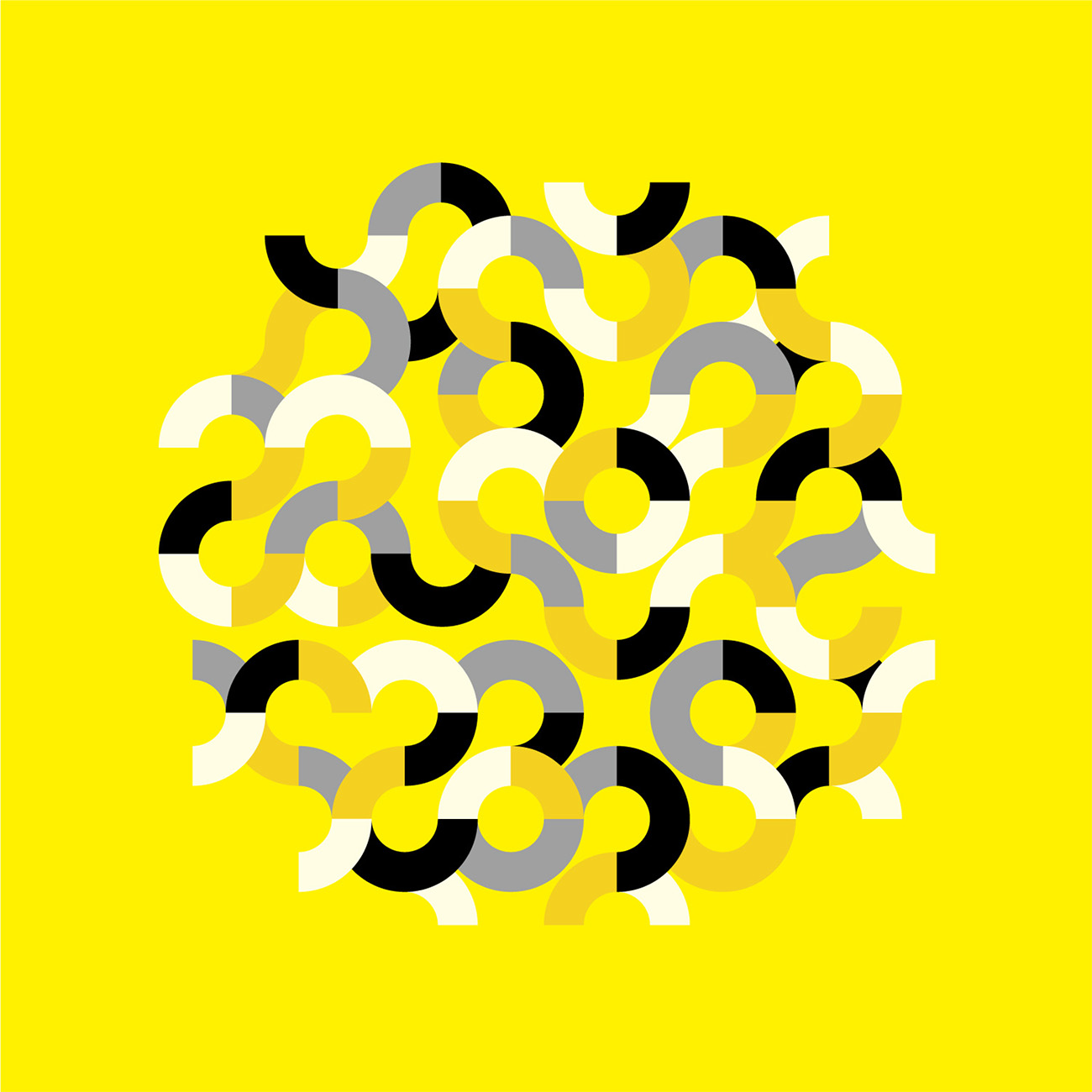

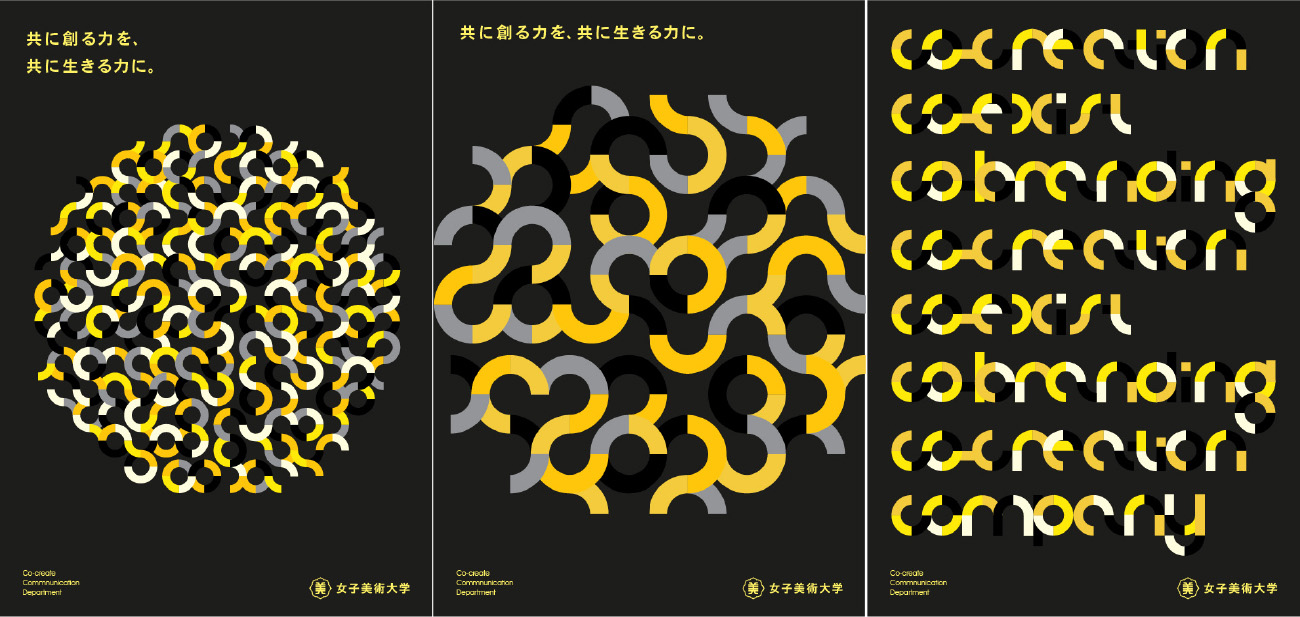

共創デザイン学科のロゴマークはCollaborative DesignのCとDをデザイン的に組み合わせた形である。キービジュアルでも使われる、クリームホワイト、黒、グレー、黄色の4色は、多様な人たちの象徴。人々がどんどん輪を広げる様子を表している。

キービジュアルやロゴを統一することは、ブランドイメージを確立する第一歩。今日も共創デザイン学科は、たんぽぽ色を掲げ続けている。

学科ビジュアル生誕秘話

最初に共創デザイン学科の構想を聞いたとき、大きな共感を覚えた、と阿久津先生は語る。

今までは「独創型」のリーダーがおり、ピラミッド型で成り立っていた。その構造を、多様な個性がある中で、みんなが同じ位置に立って一つのモノをつくり上げる「共創型」にしていく、という理念。加えて、マネージャークラスの女性が少ない日本の現状に対し、女性の立場を底上げしたいという思いに共感し、キービジュアルに落とし込みたいと思ったそうだ。

普段の仕事で「共創」という言葉こそ使ってこなかったが、これまでの仕事で常にコラボレーションを行なっていて、今回の制作チームで自然と共創的にプロジェクトを行うことができたため、キービジュアルデザインに活かすことができた。

それぞれの個性がリーダーとして活躍し、その力を「+」ではなく「×」にすることで化学反応が起こるということを当時考えていた。キービジュアル作成をきっかけに、どうしたらチーム内で「+」よりも「×」ができるだろうかと自身の働き方の視点も変わった。

デザインコンセプトとして掲げたのは、さまざまな動詞や名詞が「一緒に何かをする」と言う意味に変化する接頭語「Co-」。その上で「シェアする」「芯の強さ」「前向きさ」をコンセプトを支える3つのキーワードとした。「芯の強さ」は誰かに指示されてやるのではなく、自分たちで自発的に発信していく「芯」が大事ということ。「前向きさ」は、社会に出る一歩手前にはたくさんの可能性があり、その先の未来への前向きさををデザインに落とし込みたいと思って提案した。

これらのキーワードを拾うと、キーになるデザイン要素を「多様な個性が一つになって広がっている」というイメージで制作した。

*初期案画像

ちなみに、依頼には条件がなく、ロゴは阿久津先生自ら提案したのだそう。

松本先生から「たんぽぽ色」を入れたいという要望があったが、「芯の強さ」を表すためには「たんぽぽ色」ではやわらかすぎてしまう。コントラストをつけるために黒を、さらにその2色とバランスをとるためにクリームイエローとグレーを入れた。しかし、それだけでは新しい学科としての個性がないと感じ、Y100%のカラッとした印象の背景をつくった。松本先生は明瞭に「素晴らしい!」と言ってくださってとても嬉しかった。

キービジュアルで最も大変だったことは、コピーライターと「共創デザインってなんだろう?」という言語化だった。限られた時間でプロフェッショナルに提案しなければいけないデザイナーとしてのプレッシャーがあったが、最終的に言語化し、図解にできたことでラフデザインに落とし込むことができた。一番大変ではあったが、これがなかったらキービジュアルは完成しなかったかもしれない。

キービジュアルをグッズに

言語化によって自身で立てたロジックを視覚的に落とし込むことができ、それをベースに、パンフレットなどに遊びが効くレイアウトが可能になった。

展開しているグッズで意識したことは、とにかくキービジュアルが1色に見えないこと。個性が集まって、それぞれの共創型リーダーで一つのモノをつくることは変わらないコンセプトであるため、それをグッズでもわかるように工夫した。中でも大変だったのが黒のトートバック。黄色一色でつくらなければいけない制限があった上に、網点のパーセンテージの調整で何度も出し戻しがあり、その調整にとても苦労した。大変ではあったが、4色を1色でしっかり表現しないと、学科のビジュアルコンセプトとずれてしまうため、何度も修正した。

キービジュアルを使用したグッズとしては、バッグの他にも、ファイルや付箋、Tシャツ、シールなどが展開されている。総柄のグッズが多いが、阿久津先生に許可をいただいてレイアウトは松本先生側で行った。結果を残した学生にプレゼントする他、PRとして協力企業の方や訪れてくれた高校生にも配布している。グッズは仕舞い込むのではなく、日常的に使って欲しいという思いがある。

今後の新しいグッズ展開は考えているかという質問に、「みんな(学生)はどうしたい?」と松本先生。学生の要望を聞き取った上で、協力してつくりたいとの言葉に、アイディエーションが盛り上がった。

今後の共創デザイン学科も、多様な人と共に成長していく。

グッズ写真

共創デザイン学科ブランディング

Producer, Director: 上村直人(株式会社ロフトワーク)*現在は独立し活躍中

Copywriter, Strategy: 宗像誠也(ホワイトノート株式会社)

Website Design: NODACT

Art Direction, Key Visual, Graphic Design: 阿久津 望(MU.NOZOMI AKUTSU)

本記事は、2年生の授業「コミュニケーション特論II」で制作されました。

指導教員:石橋勝利 株式会社アクシス デザインデベロップメント ディレクター