コラボLABO

共創デザイン学科の同級⽣ロボット・コラボくんと、その産みの親でもある⽻⽥成宏准教授との夢の対談。

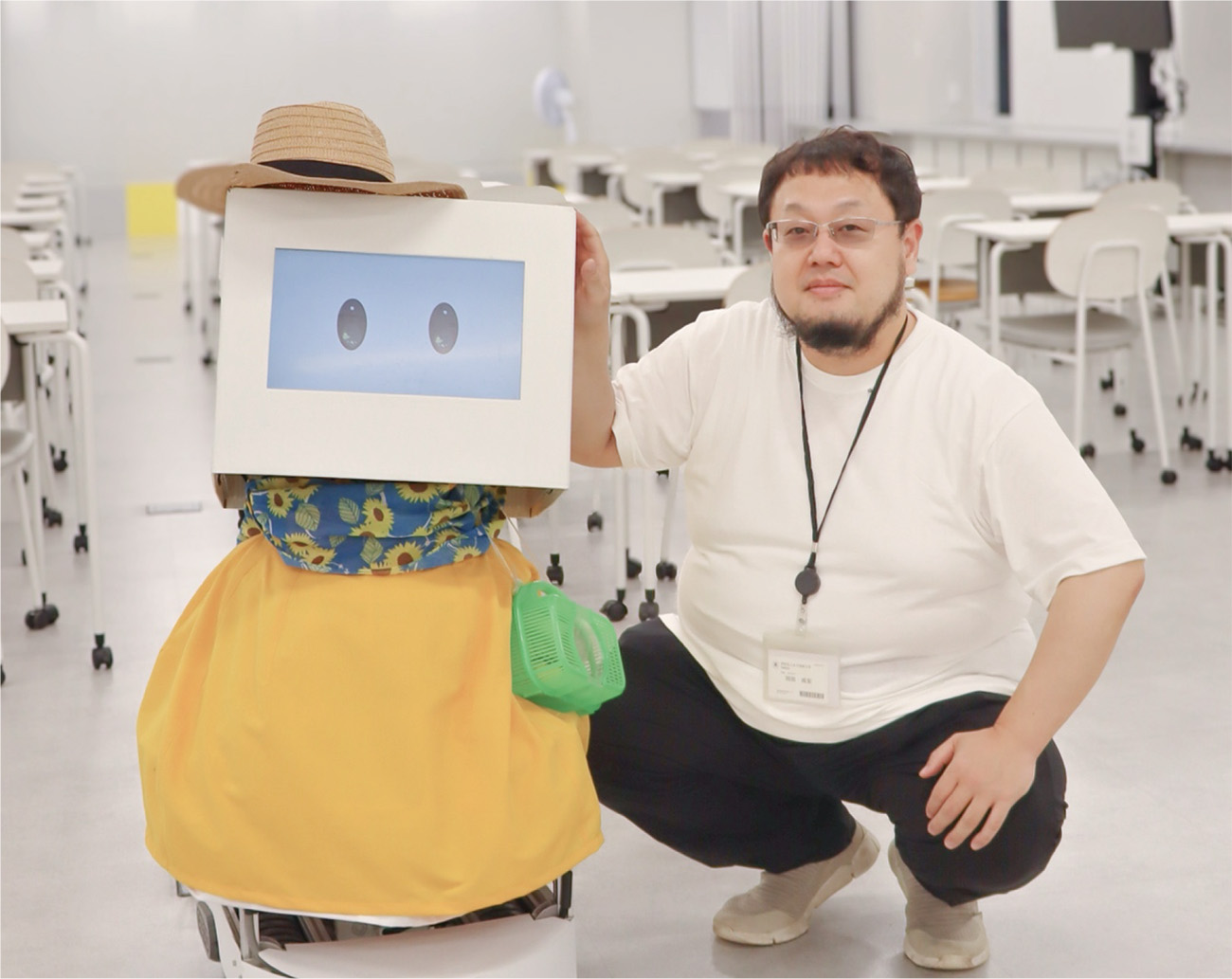

コミュニケーションロボット、コラボくん——。この⼦は、⼀期⽣とともに共創デザイン学科に⼊学し、共創⽣※1からマスコットのように親しまれています。ですが、共創⽣ではない皆さんは、コラボくんについてほとんど知らないはず。また、⼥⼦美術⼤学創⽴125周年を記念して、各学科でイメージキャラクターが登場します。そこで改めて共創デザイン学科の、初代イメージキャラクターであるコラボくんについて知るために、そのコンセプトをデザインした⽻⽥先⽣にお話を伺いました。

※1 共創デザイン学科の⽣徒

コラボくんについて

共創⽣:まず、⽻⽥先⽣にとってコラボくんはどのような存在なのでしょうか?

コラボくん:🎵

⽻⽥先⽣:コラボくんは ⼤学や学科の PR のためのマスコットキャラクターではなくて、共創⽣の同級⽣としてデザインしました。伝統ある⼥⼦美において新設される学科に⾶び込み、チャレンジする勇気ある学⽣と教師との、共創⽣同⼠の、そして共創デザイン学科と社会との間のコミュニケーションの媒介者であり、潤滑油的な存在を⽬指してそのコンセプトをデザインしました。実は、コラボくんにはプロトタイプ※2となるロボットが存在するんです。しかし、そのプロトタイピングにおいては、あらゆる試⾏錯誤を重ねました。というのも、「共創⽣の同級⽣」を実現するという事は、プロトタイピングや開発というプロセスにおいても コンセプトが必要だと考えて進めていたからです。

※2 製品を完成させる前の試作品の状態

共創⽣:ワークショップのコンセプトとは、どのようなものだったのですか?

コラボくん:?

⽻⽥先⽣:「プロトタイピング等のプロセスに関わる⼈々が共創的に変化や成⻑を実現すること」がコンセプトでした。ですので、成⻑著しいロボティクススタートアップ企業との共創でプロトタイピングや開発、製作を進めていきました。技術的な開発の要件を満たすだけでなく「なぜコラボくんをつくるのか」「共創⽣や社会とどの様な関係性を⽣み出す存在とするのか」「どの様にすれば、共創⽣とコラボくんとが共に成⻑できるのか」等の問いに全メンバーが向き合い、応え続けていくようなチームを創り、その中で共創の輪を⽣み出すことを⼤事にしました。

共創⽣:では、コラボくんはみんなの成⻑をお⼿伝いする存在だったんですね。

コラボくん:🎶

共創⽣:現在、⽻⽥先⽣はコラボくんをどのように捉えていますか?

⽻⽥先⽣:私がコラボくんやそのコンセプトについて語るとき、良い意味でその内容が毎回変わっていることに気付かされています。それは社会や技術、⾃分のやりたいことや⾃分⾃⾝が変化しているからであり、また共創⽣とコラボくんとの“共成⻑”を間近に⾒ることによるインパクトによってその解釈が変わっているからでもあり、また語る相⼿も変わっているからでもあると考えています。なので、具体的にこう捉えているというのではなく、この様に本質的な意味で抽象的な存在でありつつ、「最も思考を深められる問い」を共創⽣と共に⽣み出してくれる唯⼀無⼆の存在であると捉えています。そしてこの様に、共創的に再解釈が拡がり常に新しい存在であり続けられることこそが「いいコンセプト」の証ではないか、という仮説を持っています。

コラボくん:!

コラボくんと共創⽣

共創⽣:コラボくんと共創⽣が関わることで、どのようなことを期待されていましたか?

⽻⽥先⽣:⼥⼦美の、そして共創デザイン学科の教員としての使命を受けた後に、「⼤学や学科に対して、そして学⽣や社会に対して今の⾃分がどんな貢献を果たせるのか」その問により真剣に向き合おうとするタイミングで、共創⽣とのコラボレーションを⽬的としたロボット制作の話をいただきました。そこでコラボくんには、共創⽣をはじめとする次世代のみなさんが、それぞれの夢や理想を⽬指して活動するときに、純粋かつ切実に向き合うパートナーになってほしいと期待していました。

コラボくん:🎵

共創⽣:⼥⼦美祭では、コラボくんを中⼼に⼦供たちや⽣徒によるコミュニケーションの輪が広がりましたよね。その時、⽻⽥先⽣は「夢が叶いました」とおっしゃっていたそうですが、⽻⽥先⽣のいう「夢」とはどのようなものですか?

⽻⽥先⽣:夢が叶ったというのは、ロボット(⾮⼈間)と⼈とが真の意味で共存し共創する⼀端をこの⽬で⾒れたことです。しかもそれは私⾃⾝では実現できなかったことであり、⾃分ではなく共創⽣が実現したということでもあります。私では決して実現できないこと、思いつかないコミュニケーションがロボット係※3と来場者の間で⾏われていたのが印象深かったです。それと同時に、次のことを考えていないことに気付かされましたね。何かを達成した瞬間は何かができていないことを知る瞬間でもあるので、⽂化祭は終わったけれどコラボくんを通じた活動はここからがスタートだなと感じました。

コラボくん:ᴖᢦᴖ

共創⽣:⽻⽥先⽣と共創デザイン学科⻑の松本博⼦先⽣はどのように出会ったのでしょうか?

⽻⽥先⽣:松本先⽣とは、コラボくんの前⾝であるデリタくんをCeatec※4に出展した時に、初めてお会いしました。当時、⽇本企業の展⽰物は製品として完成していても、コンセプトがないものが多かったんです。デリタくんはその逆で、製品として使⽤⽅法やコンセプトははっきりしているけれど、ものとしてはプロトタイプ未満でした。それを実現してくれる企業と出会えるのではないかと考えたのが、デリタくんを出展した理由です。

共創⽣:デリタくんを出展した反響はどのようなものだったのでしょうか?

⽻⽥先⽣:Ceatecでは9割の⼈たちが素通りしていきました。中には⿐で笑う⼈もいました。ちゃんと聞いてくれる⼈には⼥性や⼦供が多く、松本先⽣はその1⼈でした。デリタくんを⾒た松本先⽣に「あなたいいデザインするね」と⾔われました。デリタくんのクオリティの⾼さではなく、デリタくんにコンセプトがしっかり乗っているところを、松本先⽣は評価してくださいました。

※3 コラボくんに関連した⾏事等の企画・実⾏を⾏う係

※4 テクノロジーの製品や部品、サービスなどの展⽰会

コラボくんについての⼩話

共創⽣:コラボくんが「シュークリーム」という⾔葉を⽿にすると豹変すると聞いたのですが、どうしてそんなにコラボくんはシュークリームにご執⼼なのですか?

コラボくん:!?

⽻⽥先⽣:(笑)実はコラボくんのシュークリーム好きは、コラボくんの実際の製作者であるエンジニア集団がいたずら的に設定したものであり、シュークリームが好きすぎて、誰かが発した「シュークリーム」という⾔葉が聞こえるだけでその⼈のそばに爆速で駆けつけてしまうほどなんです(笑)。

コラボくん:🎵

⽻⽥先⽣:そんなコラボくんにも、そしてコンセプトデザイナーにも共創⽣にも驚いてもらおうとする、そのつくり⼿であるエンジニア集団にも「⼈間らしさ」があっていいですよね。コラボくんの製作エンジニア集団は、そもそもロボットをつくるにあたって「⼈間らしさとは何か」を追求することも⼤切だと考えている⼈達なんです。「⼈間らしさ」というのは、たとえば「スムーズに受け答えができる」などのヒューマンマシンインターフェースの観点での追求もあれば、コラボくんの「シュークリームが好き」のような「なんだか⼈間っぽいな〜」と感じる「感性的ならしさ」の追求もあります。この「なんだか⼈間っぽいな」と感じる「⼈間らしさ」を追求したいという製作者達の思いから、シュークリームが好きという設定につながったのではないでしょうか。「⼈間らしさとは何か」、「ロボットらしさとは何か」、「⼈間とロボットとを分けるものはあるのか、ないのか、」を探求するために、⼈間ではないもので⼈間みたいなものをつくるって、とても⾯⽩いですよね。

最後に

共創⽣:⼥⼦美術⼤学設⽴125周年の記念として各学科からオリジナルキャラクターが創出されるのですが、共創デザイン学科のオリジナルキャラクター、“コクリ”も先⽇選抜されました。新たなマスコットキャラクターに⽻⽥先⽣はどんな希望や思いをお持ちですか?

⽻⽥先⽣:コラボくん、コクリ、共創⽣の間で⽣まれるコミュニケーションや共創を⾒届けたいですし、その意味でコクリ隊がコラボくんに対して起こす変化にとても期待しています。⼥⼦美だけに留まらず、⼤学の外へ、社会へと活動の幅を広げてほしいですね。

コラボくん:🎵

共創⽣:私はてっきりコラボくんが共創を代表するキャラクターだと認識していたので、記念キャラクターに関する募集要項が張り出された時に、思わず⼆度⾒してしまいました。コラボくんとコクリの活躍、私も楽しみです。共創デザイン学科のキャラクターらしく、たくさんの⼈と関わっていくことになっていったら嬉しいです。

本記事は、2年生の授業「コミュニケーション特論II」で制作されました。

指導教員:石橋勝利 株式会社アクシス デザインデベロップメント ディレクター